COSA MANGIAVANO GLI ETRUSCHI. QUANDO CHIUSI DETTAVA LEGGE ANCHE SULLE TENDENZE ALIMENTARI

CHIUSI – Si fa un gran parlare, da un paio di settimane a questa parte, della straordinaria scoperta dei bronzi del Bagno Grande, il santuario ritrovato a San Casciano dei Bagni. Un luogo di culto e di benessere, consacrato alla fertilità e – pare – alla pace e alla serenità, in un’epoca di passaggio in cui invece le guerre erano all’ordine del giorno. L’epoca di passaggio tra l’era etrusca e quella romana, con l’evidenza di una “resilienza” etrusca andata ben oltre il limite fin qui conosciuto e tramandato dagli storici…

Che gli etruschi fossero un popolo più gaudente e dedito al buon vivere che all’arte della guerra è cosa nota e sottolineata dagli archeologi. Ciò si evincerebbe anche dagli oggetti e dalle pitture che testimoniano scene di vita quotidiana. Per esempio i banchetti e i simposi. In sostanza le cene e i dopocena, come oggi si potrebbero definire convivi familiari e poi, magari, il seguito, al pub…

Molti poeti e prosatori dell’antichità hanno celebrato gli splendori e i fasti dei banchetti degli etruschi. Diodoro Siculo, per esempio, citando Posidonio, descrive così l’atmposfera di un opulento banchetto etrusco: “preparano due volte al giorno tavole sontuose e tutte le altre cose appropriate a un lusso eccessivo, allestendo banchetti con biancheria e ricami colorati, coppe d’argento di vario tipo, ed hanno pronto e a disposizione un numero non piccolo di domestici per servirli, alcuni di questi ultimi di straordinaria avvenenza, mentre altri sono adorni di vesti più sontuose di quanto spetterebbe alla loro condizione di servi”. La differenza tra banchetto e simposio consisteva nel fatto che durante il simposio si beveva soltanto, mentre in occasione del banchetto si beveva e si mangiava, e solitamente il simposio seguiva il banchetto. Il simposio era dedicato al divertimento: esattamente come noi, oggi, andiamo al pub a vedere un concerto di musica dal vivo sorseggiando un bicchiere di birra, allo stesso modo gli etruschi, dopo cena, gradivano assistere a spettacoli di musica o di danza brindando generosamente con buon vino.

Dalle raffigurazioni che ci sono pervenute sappiamo anche come doveva svolgersi un banchetto. I partecipanti si disponevano attorno alla tavola sdraiandosi su appositi letti da banchetto, detti klínai, tipici dell’antica Grecia: tuttavia, a differenza di quanto avveniva in Grecia, dove il convivio era riservato ai soli uomini, in Etruria anche le donne potevano sdraiarsi sulle klínai e partecipare al banchetto.

La più antica rappresentazione di un banchetto con figure sdraiate sulle klínai si trova in una delle lastre del fregio di Murlo (Siena) risalente alla prima metà del sesto secolo avanti Cristo. La lastra di Murlo, oltre a essere la più antica rappresentazione di un banchetto etrusco “sdraiato”, sarebbe anche la prima rappresentazione a includere una donna in tale contesto: segno che già in epoche molto antiche gli etruschi concedevano alle donne un ruolo o una rilevanza che non avevano eguali nelle società a loro contemporanee.

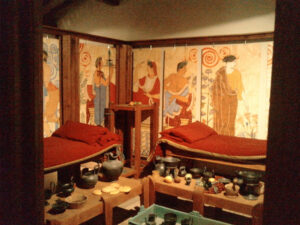

Scene simili si trovano anche negli affreschi della tomba del Colle a Chiusi dove è raffigurata invece una scena di simposio, con i partecipanti tutti impegnati a bere (frammenti custoditi al Museo Nazionale Archeologico della città), oppure nelle lastre di Acquarossa, conservate presso il Museo Nazionale Etrusco di Viterbo, o ancora negli affreschi delle tombe di Tarquinia, dove assistiamo a un simposio animato da musicanti, Al Museo Archeologico di Chianciano Terme è visibile invece una ricostruzione della sala di un’abitazione etrusca allestita per un banchetto, con tanto di klínai e tavole imbandite (foto).

I banchetti erano, ovviamente occasioni riservate esclusivamente alle classi sociali più elevate che, com’è lecito attendersi, avevano anche abitudini alimentari molto diverse rispetto a quelle degli strati più bassi della società etrusca. Ciò nonostante, i romani hanno tramandato la convinzione che gli etruschi passassero la vita a mangiare e bere, tanto che era diffuso lo stereotipo dell’etrusco obeso, tramandato per esempio da poeti come Catullo o Virgilio.

In effetti i sarcofagi degli etruschi talvolta presentano figurazioni di personaggi in evidente sovrappeso, peraltro quasi sempre disposti sul sarcofago come se stessero banchettando. Il più famoso “obesus etruscus” è sicuramente, appunto, il cosiddetto Obeso del Museo Archeologico Nazionale di Firenze: il personaggio, che decora il coperchio di un sarcofago della prima metà del terzo secolo avanti Cristo, è un esponente dell’aristocrazia di Chiusi, che dimostra evidenti segni di ricchezza (non soltanto le rotondità del suo corpo, ma anche la vistosa ghirlanda al collo e il grande anello all’anulare sinistro).

Ma cosa si poteva trovare sulla tavola di un banchetto etrusco? Intanto una serie di recipienti, vasi, brocche. Per lo più realizzati in ceramica, ma ne sono stati rinvenuti anche in bronzo. Tipicamente etrusco era il vasellame in bucchero, una ceramica a corpo nero, molto raffinata, che veniva realizzata con impasti d’argilla finissima, cotti in forni adatti per una cottura riducente, cioè a basso livello d’ossigeno. Questo tipo di cottura garantiva reazioni chimiche che portavano alla caratteristica colorazione nera e lucida che contraddistingue i buccheri etruschi. Infine, è interessante sottolineare che, per mangiare, gli etruschi adoperavano i piatti, ma non facevano uso di posate: prendevano gli alimenti direttamente con le dita e, nelle case dei più ricchi, inservienti erano pronti alla bisogna con recipienti d’acqua e salviette. Sono state rinvenute forchette, a dimostrazione che comunque gli etruschi conoscevano questo strumento che però veniva utilizzato in cucina per afferrare e “sporzionare” il cibo e non compariva sulla tavola. Sulla tavola degli etruschi non erano presenti neppure coltelli (anch’essi erano adoperati esclusivamente in cucina). Lo stesso vale per i cucchiai: il loro uso a tavola non era contemplato.

Ma cosa mangiavano di preciso gli etruschi, quali erano le loro ricette preferite? Le classi più alte avevano accesso a tanti alimenti, e i loro membri consumavano grandi quantità di carne di ogni tipo. Dai tanti spiedi ritrovati, possiamo immaginare che gli etruschi gradissero molto gli arrosti: la carne più diffusa era quella di maiale, animale dal quale si ottenevano anche salumi (la suinicoltura, lo sappiamo dalle fonti letterarie latine, era molto praticata in Etruria). Ma gli etruschi allevavano anche ovini, col latte dei quali venivano prodotti ottimi formaggi, e pure equini e bovini, benché questi ultimi fossero utilizzati soprattutto per le attività agricole e raramente venissero macellati.

Molto apprezzata anche la cacciagione che, come accade oggi, veniva insaporita con foglie d’alloro: caprioli, cinghiali, cervi e lepri non di rado comparivano sulle tavole degli etruschi con maggiori disponibilità economiche. I meno ricchi invece si dovevano accontentare di selvaggina meno pregiata, che poteva essere cacciata con minor dispendio di denaro: soprattutto uccelli.

Le popolazioni della costa praticavano la pesca, il pesce preferito degli etruschi della costa toscana era il tonno (come testimoniano diversi scrittori dell’antichità), nelle zone lacustri e fluviali i pesci di acqua dolce… Si dice che il “brustico” che si fa nella zona di Chiusi con il pesce di piccola taglia appena pescato, arrostito su fuoco di canna lacustre, sia proprio un piatto tipico dei pescatori fin dall’antichità. Viene sicuramente da lontano, ma che sia di origine etrusca non è certo…

Tra le peculiarità della cucina etrusca che col tempo sono andate perdute e non tramandate figurava invece il consumo della carne di ghiro: i simpatici roditori venivano messi all’ingrasso, in appositi grandi orci bucherellati per consentire il passaggio d’aria. L’otre per l’allevamento del ghiro era detto glirarium: uno di quelli meglio conservati (foto) si trova al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Il ghiro veniva poi utilizzato per arrosti allo spiedo. Si trattava di una carne molto apprezzata.

Il condimento principale (oltre, ovviamente, al sale) era l’olio d’oliva. Si utilizzavano inoltre spezie e aromi per insaporire le carni.

La cucina delle fasce più basse della popolazione conosceva invece, ovviamente, una minor varietà. Piatti poveri tipici della tradizione etrusca erano la puls, una polenta di farro molto diffusa, originaria di Chiusi ma consumata anche in altre zone dell’Etruria (si trattava probabilmente del piatto base dell’alimentazione etrusca) e che poteva essere condita con sughi di carne o di verdure, e la farrago, una minestra di farro, cereali e legumi. Insomma Chiusi dettava legge anche sulle tendenze alimentari.

Molto diffusi poi i pani e le focacce, prodotti con farine di vario tipo, ottenute da cereali o da legumi, e i prodotti caseari, che si ottenevano dal latte di ovini, caprini e bovini: particolarmente rinomati e citati dagli autori latini erano i formaggi prodotti nella zona di Luni, al confine tra Liguria e Toscana. Dagli scavi è inoltre emerso che gli etruschi erano grandi consumatori di frutta: fichi, prugne, melograni, pere e frutta secca come nocciole, noci e castagne erano alimenti spesso presenti sulle tavole degli etruschi.

Gli etruschi, si è capito, mangiavano moltissimi legumi: ceci, fagioli, lenticchie, fave. Le uova, altro alimento molto consumato dagli etruschi, potevano essere mangiate da sole, magari lessate, oppure usate come base per diverse ricette, per esempio per frittate salate, o per torte che venivano poi dolcificate con l’aggiunta di miele, che gli etruschi, abili apicoltori, producevano in abbondanza e usavano su molte pietanze. Anche insieme alle carni, ai formaggi (usanza rimasta in voga anche oggi), al vino…

Il vino era la bevanda preferita degli etruschi. La viticoltura era largamente praticata, e del vino etrusco scrissero molti autori antichi. Tuttavia, il vino bevuto dagli antichi abitanti dell’Etruria era diverso rispetto a quello che beviamo oggi: era più denso e di maggior gradazione alcolica (ed è per tale motivo che veniva annacquato prima d’essere consumato), e tipicamente era aromatizzato (per esempio col miele o, come avveniva in Grecia, con la resina). Era così buono e la produzione così abbondante, che veniva esportato anche in Sicilia, in Corsica, e nella Gallia meridionale: si trattava di uno dei prodotti in assoluto più esportati dagli etruschi. Ed è forse superfluo specificare come il vino fosse il grande protagonista di banchetti e simposi, sia che avessero scopo conviviale, sia che fossero indetti a scopo rituale per omaggiare un qualche dio: e forse nessun altro alimento arrivò a toccare l’importanza che il vino ricoprì per la cultura etrusca.

E se guardiamo oggi al successo turistico di Montalcino e Montepulciano o delle terre del Chianti viene da dire che non hanno inventato niente. L’oro rosso che si ricava dal Sangiovese è un prodotto da esportazione che tirava anche 2.500 anni fa…

m.l.

*Fonte: Federico Giannini e Ilaria Baratta, finestresullarte.info

Bravo direttore ,un bell’ articolo !

Bravo !

Il fagiolo non è una pianta originaria dell’America,importata dagli Spagnoli dopo il 1500???

Non mangiavano fagioli. Non c’erano.

Il direttore non ha detto un inesattezza ha solamente SBAGLIATO a dire fagioli invece che cicerchie !

Il direttore voleva sapere se tutti erano attenti !

La parola cicerchia mi fà ritornare indietro nel tempo perchè la abbino a ”Cicerchia” che era un operaio chiusino che lavorava a Torino negli anni ’60,una brava persona,molto conosciuto(diceva lui) al punto che disse in uno dei suoi ritorni a Chiusi dopo pochi mesi che abitava a Torino che era conosciutissimo e coloro che avessero voluto scrivergli avrebbero dovuto indirizzare la lettera non a Cicerchia presso la Fiat ma alla Fiat presso Cicerchia. E così passò alla storia (di Chiusi).Questo tanto per annoverare i fagioli e le cicerchie ed anche le cazzate che talvolta vengono dette in libera uscita….anche perchè come sappiamo non solo in questa era mediatica ma anche in quelle precedenti le cazzate ripetute tante volte diventavano ieri come oggi delle verità.E la gente che ci credeva, spesso non è affatto diversa a quella odierna che se andassimo veramente a misurare la quantità di notizie che ci vengono veicolate oggi potremmo fare davvero ”la sagra della cazzata”.Ora io ho raccontato una storia divertente ma di certo si può sbagliare e/o per dimenticanza, lo facciamo tutti e non affatto grave e non critico Marco Lorenzoni che ha avuto una piccola svista e sono sicuro che lui sapesse la provenienza dei fagioli e la tempistica ed anch’io se non avessi letto gli altri interventi pur sapendone la storia non avrei nemmeno notato la piccola svista , ma ho voluto puntualizzare la cosa per portare l’attenzione dei lettori non su questo episodio ma invece sull’importanza delle cose e delle raffigurazioni che ci passano vicino e che formano le idee e queste una volta formatesi è più difficile che ci abbandonino perchè entrano a far parte di noi e del nostro modo di pensare.Mi piace ricordare un breve discorso a proposito del tempo in cui viviamo e della parallela ”fabbrica del falso”-fra l’altro non mi ricordo chi lo pronunciò pochi anni or sono, forse Noam Chomsky ma non ne sono sicuro.Tali discorso in pratica diceva a proposito degli Stati Uniti: ”Perchè chiamare Democrazia un paese il cui governo è stato eletto dal 25% -30 % degli elettori ? Perchè dopo ogni riforma stiamo peggio di prima ? Come può un muro di cemento alto 8 metri e lungo centinaia di chilometri diventare un recinto difensivo ? Le torture di Abu Graib e Guantanamo sono ”abusi”,”pressioni fisiche moderate” o ”tecniche di interrogatori rafforzate ?”.Cosa trasforma il mercenario in un”Manager della sicurezza?”.Perchè nei TG i terrtori occupati diventano ”territori ?”. Rispondere a queste domande significa occuparsi di un grande protagonista del nostro tempo: LA MENZOGNA.

Se un tempo le verità inconfessabili del potere erano coperte dal silenzio e dal segreto, oggi la guerra e la verità è combattuta e vinta sul terreno della parola e delle immagini. Si capisce tutto ciò ed a cosa serva l’odierna fabbrica del falso.

una svista certo. L’articolo riporta notizie e curiosità tratte dai testi citati. Francamente l’indicazione dei fagioli mi era sfuggita. Probabilmente è vero, come dice Niccolò, che non erano fagioli, ma cicerchie. Comunque legumi che etruschi e romani consumavano e che sono stati rivenuti anche nei siti archeologici… Ricordo di aver visto un museo (forse a Volterra, ma no ne sono sicuro) in cui erano state ricostruite delle situazioni di vita quotidiana, con tanto di odori delle pietanze, tra cui alcune zuppe di legumi… Comunque in Inghilterra sono state rinvenute immagini di spighe di mais in bassorilievo su capitelli o fregi di abbazie, risalenti a molto prima della scoperta dell’America. Dove le avevano viste le spighe di mais quegli artisti?

Carocarlo,se ti ricordi, il Cicaloni tassista,non mi ricordo il soprannome, trovandosi in ferie,spedì una cartolina a ” Pippo cane,piazza della stazione Chiusi,con ,tanti saluti ” e la cartolina rimase per molto tempo in bella vista al bar Italia,dalla Nunziatina !

X Niccolò. Si chiamava Emilio Cicaloni, al secolo detto ”Vespa” e che io sappia spedì una cartolina da New York essendo andato là in gita con la Cassa Rurale.Cartolina sulla quale l’ intestazione del destinatario era quella che hai detto tu del suo cane e che gli fu recapitata. Il cane non l’abbandonava mai ed esiste una fotografia di una parte dei personaggi(tassisti compresi) a sedere fuori dal Bar Italia fatta da mio padre agli inizi degli anni ’60 con tale ” Vespa” con in braccio il suo cane ”Pippo”. Emilio Cicaloni aveva anche macchine che spesso noleggiava a qualcuno del nostro entourage di amici che di domenica si recava abitualmente a Sarteano per frequentar donzelle.Una volta si accorse ed incontrò il guidatore della sua macchina che ritornava da Sarteano a retromarcia per scaricare il contachilometri e pagare così di meno il noleggio.Ci mancò poco che gli mettesse le mano addosso….Sarebbe bello scrivere tutti questi aneddoti della ” Chiusi com’era”e dei personaggi che conteneva.Qualcosa di questo è stata fatta nel recente passato ma sono state anche scritte cose che non corrispondono alla verità fattuale. Anche su tali argomenti mi chiedo spesso il motivo per il quale l’Ente Pubblico del Comune non possa organizzare una mostra fotografica sui vecchi personaggi di Chiusi, le famiglie storiche che l’abitavano ed in parte anche le loro storie.Sarebbe anche questo un modo di fare cultura come normalmente fanno gli altri comuni del territorio ed anche del territorio attiguo al nostro. Nelle immagini la gente ci si può riconoscere e riconoscere la propria storia, i luoghi e le vicissitudini a questi collegati. Poi ci lamentiamo che non ci siano locali decenti per ospitare tali mostre e questo è anche vero ma si spendono tanti denari per cose spesso inutili che nulla lasciano dentro alle persone ed è una vergogna che ci debbano essere solo energie economiche rivolte al mantenimento di strutture che assorbono migliaia di euro e quelle poche cose che vengono messe in piedi vengono fatte per la metà in locali privati che nell’occasione si aprono al pubblico come la mostra fotografica dal titolo ”Il Viaggio nel Viaggio” che ha rappresentato in questo senso l’eccezione che dimostra la regola, una mostra comunque ben apprezzata per le sue tematiche e per le dislocazioni dove si è dispiegata.Quanto potrebbe essere fatto ma ”potrebbe ” è verbo al condizionale ma l’ho detto molte volte che le nozze con i fichi secchi non si fanno al giorno d’oggi ma è un orecchio quello dove non ci sentono perchè permanentemente si continua a preferire luoghi riservati agli anziani che giornalmente si riuniscono e giuocano a carte e non altro ?Ma qualcuno saprebbe dirmi il perchè di questo al di là delle politiche ricreative che pur necessitano e che nessuno giustamente debba negare aglia anziani ? Ma quanto assorbono tali strutture ce lo siamo mai chiesti e soprattutto ci siamo mai chiesti il perchè e se non servano a scopi esclusivamente elettorali come serbatoi di voti mascherati da luoghi di ricreazione ? Non sarebbe il caso forse di poter perequare tutto questo fra ricreazione e cultura inteso il tutto come destinazione di un cespite di spesa che possa prevedere e comprendere tutto questo ? Io crederei di

si !

Carocarlo,convengo con te che si ” debba ” fare una pubblicazione con tutti i personaggi ” storici ” di Chiusi, da Vespa a Nanni del Morino,da Stronzo alla Scia,da Chiacchella al Menotti, le storie della ” banda del goccino ” ( famosa ” siamo noi galline ” ) a Fagiolo regista del film a Salci, di Alessio ciclista, del Belloni a caccia che scivolando per caso ammazza una beccaccia , e di tanti altri personaggi che rendevano il nostro paese simpatico e familiare. Ricordare il famoso cartello di Boffietta,venditore di casse da morto con scritto : offerta;ogni due casse grandi una piccola in regalo !

Dovremmo riunirci e buttare giù un brogliaccio e,piano piano, scrivere e riportare le cose così che rimangano nella memoria.

Io ci stò ! Avanti gli altri.